Cos’è la Fear of missing out, da dove nasce e come agisce tra social media, confronto sociale, ansia e benessere: cause, sintomi e strategie

di Daniela Pastore

(Psicologa e Psicoterapeuta)

La FOMO (Fear of Missing Out) è la paura costante di essere esclusi da esperienze o eventi. Nell’ecosistema dei social media questa ansia cresce, alimentata da aggiornamenti continui e vite idealizzate. Capire che cos’è, come nasce e come si cura è essenziale per proteggere il benessere psicologico.

Che cos’è la Fomo

La FOMO è una forma di ansia sociale legata al timore di perdere occasioni, esperienze o informazioni importanti. Si manifesta come disagio emotivo quando si pensa che altri stiano vivendo momenti gratificanti ai quali non si partecipa. Il termine è un acronimo inglese traducibile come “paura di essere tagliati fuori”. La definizione è stata coniata da Patrick McGinnis su Harvard Business Review. Nell’era digitale, caratterizzata da iperconnessione, notifiche e flussi real time, la FOMO è diventata un tratto distintivo della vita online e un possibile segnale di fragilità psicologica.

Origini e cornice teorica

La FOMO affonda le radici in bisogni psicologici di base. La Teoria dell’autodeterminazione proposta da Edward Deci e Richard Ryan spiega che appartenenza, autonomia e competenza sostengono la motivazione e il benessere. Quando questi bisogni restano insoddisfatti, cresce il rischio di cercare conferme all’esterno e di temere l’esclusione. La pressione culturale verso successo, esperienze e visibilità pubblica rafforza il bisogno di approvazione. In ambienti ad alta esposizione sociale, come i social media, l’interazione fra bisogni non gratificati e confronto continuo diventa terreno fertile per la FOMO.

Cause e fattori di rischio

L’uso frequente dei social media intensifica la comparazione sociale e la sensazione che “altrove” ci sia sempre qualcosa di meglio. Adolescenti e giovani adulti sono più vulnerabili per il peso che l’identità relazionale ha in questa fase di vita. Anche chi presenta depressione o ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, in italiano Disturbo da Deficit di Attenzione e Iperattività) può essere più esposto. La facilità di accesso a notizie, storie ed eventi crea un ciclo senza sosta che alimenta l’ansia di perdere opportunità. La ricerca di approvazione sociale diventa una leva potente: più si misura il proprio valore con like e conferme, più si teme di restare fuori. Solitudine, noia e bassa autostima incrementano la probabilità di sviluppare FOMO, soprattutto quando le connessioni offline sono scarse o poco soddisfacenti.

Sintomi e manifestazioni cliniche

La FOMO si riconosce in pensieri ripetitivi come “sto perdendo qualcosa di importante”. Si associa ad ansia, tristezza, irritabilità, senso di isolamento, fino a disturbi dell’umore. Spesso compaiono comportamenti compulsivi: controlli incessanti del feed, monitoraggio di notifiche, ricerche continue di eventi a cui partecipare. Col tempo, la soddisfazione personale diminuisce, l’autostima si indebolisce e il sonno può peggiorare. In molti casi la percezione del tempo si frammenta: si vive sospesi tra ciò che accade agli altri e l’idea di dover essere ovunque, perdendo il contatto con i propri bisogni reali.

Effetti sulla salute mentale

Le evidenze collegano la FOMO a ansia, depressione, dipendenze comportamentali e riduzione del benessere psicologico. La paura di essere esclusi può agire da campanello d’allarme, segnalando fragilità preesistenti o l’insorgere di difficoltà più strutturate. La spirale è circolare: più cresce l’ansia, più si intensificano i controlli online; più si controlla, più aumenta l’esposizione a vite idealizzate e la sensazione di inadeguatezza. Senza interventi mirati, questo ciclo riduce le energie cognitive, erode la motivazione e irrigidisce l’umore.

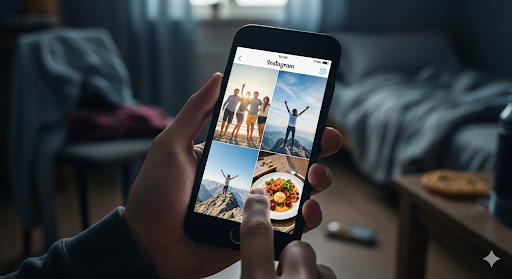

Come i social media alimentano la FOMO

I social media enfatizzano tre dinamiche chiave. La prima è il confronto sociale: le piattaforme mostrano soprattutto contenuti selezionati, successi e momenti euforici. Il risultato è una realtà distorta che amplifica l’idea di essere “indietro”. La seconda è la disponibilità immediata: il flusso real time di post, storie ed eventi rende plausibile che in ogni momento si stia perdendo qualcosa. La terza è la pressione all’appartenenza: la vita di gruppo si sposta online, e chi non partecipa rischia di sentirsi escluso. L’effetto cumulativo è un’iperconnessione che moltiplica ansia, stress e insoddisfazione, con ricadute su sonno, concentrazione e relazioni.

Meccanismi psicologici e neuroemotivi

La FOMO attiva circuiti emotivi legati all’esclusione sociale e alla vigilanza. Il timore di non appartenere innesca risposte ansiogene e comportamenti di controllo. Sul piano cognitivo, emergono credenze distorte: si sovrastima la felicità altrui, si sottovaluta la propria, si rincorre un’immagine identitaria definita dal giudizio degli altri. Il paradosso della scelta, tipico delle piattaforme ricche di opzioni, aggiunge incertezza e spinge a rimandare le decisioni per paura di scegliere l’alternativa “meno gratificante”. Da qui, la vicinanza con la FOBO (Fear Of Better Options, letteralmente la Paura di migliori opzioni), che può coesistere con la FOMO e alimentarne il ciclo.

Chi è più vulnerabile

La FOMO non riguarda solo i giovani, ma coinvolge tutte le età quando la presenza dei social media è pervasiva. Restano comunque più esposti adolescenti e giovani adulti, per i quali i processi di appartenenza e riconoscimento sociale sono centrali. Bassa autostima, identità fragile, forte sensibilità al giudizio, solitudine e routine povere di gratificazioni offline aumentano la vulnerabilità. Anche condizioni come depressione e ADHD possono intensificare la suscettibilità, rendendo più arduo spezzare le abitudini di controllo compulsivo.

Trattamenti e strategie efficaci

Gli interventi più utili combinano percorsi di psicoterapia e igiene digitale. Le pratiche di mindfulness favoriscono il ritorno al qui-e-ora, migliorano la regolazione emotiva e attenuano l’impulso a verificare continuamente cosa fanno gli altri. La gestione del tempo online è cruciale: pianificare finestre di utilizzo, disattivare notifiche non essenziali e prevedere digital detox (disintossicazione digitale) periodici interrompe il ciclo ansiogeno. Coltivare attività gratificanti offline ristora l’autostima e riporta la misura del valore a esperienze reali. Il journaling (“scrittura riflessiva” o più semplicemente “scrivere un diario” ndr) e la gratitudine spostano l’attenzione da ciò che manca a ciò che c’è. Quando il disagio persiste, rivolgersi a uno psicologo è la via più sicura per un percorso personalizzato.

Dalla FOMO alla JOMO

Accettare che non si può essere ovunque apre alla JOMO (Joy of Missing Out): la gioia di godersi ciò che si sta vivendo senza inseguire l’illusione di esperienze infinite. La JOMO non nega il desiderio di connessione; lo ridimensiona, riportandolo a scelte consapevoli e coerenti con valori e priorità. In questa prospettiva, limitare l’iperconnessione non è rinuncia ma libertà: si smette di misurarsi sul metro degli altri e si torna a dare forma attiva alla propria vita.

Un fenomeno complesso

La FOMO è un fenomeno complesso che nasce dall’intreccio tra bisogni psicologici, dinamiche sociali e architetture digitali. Riconoscerne i segnali, comprendere come i social media amplificano il confronto e adottare strategie mirate consente di proteggere il benessere. Tra psicoterapia, mindfulness, igiene digitale e relazioni autentiche si costruisce un nuovo equilibrio. Dalla paura di perdersi qualcosa alla capacità di scegliere: è qui che la JOMO diventa una pratica quotidiana e sostenibile.